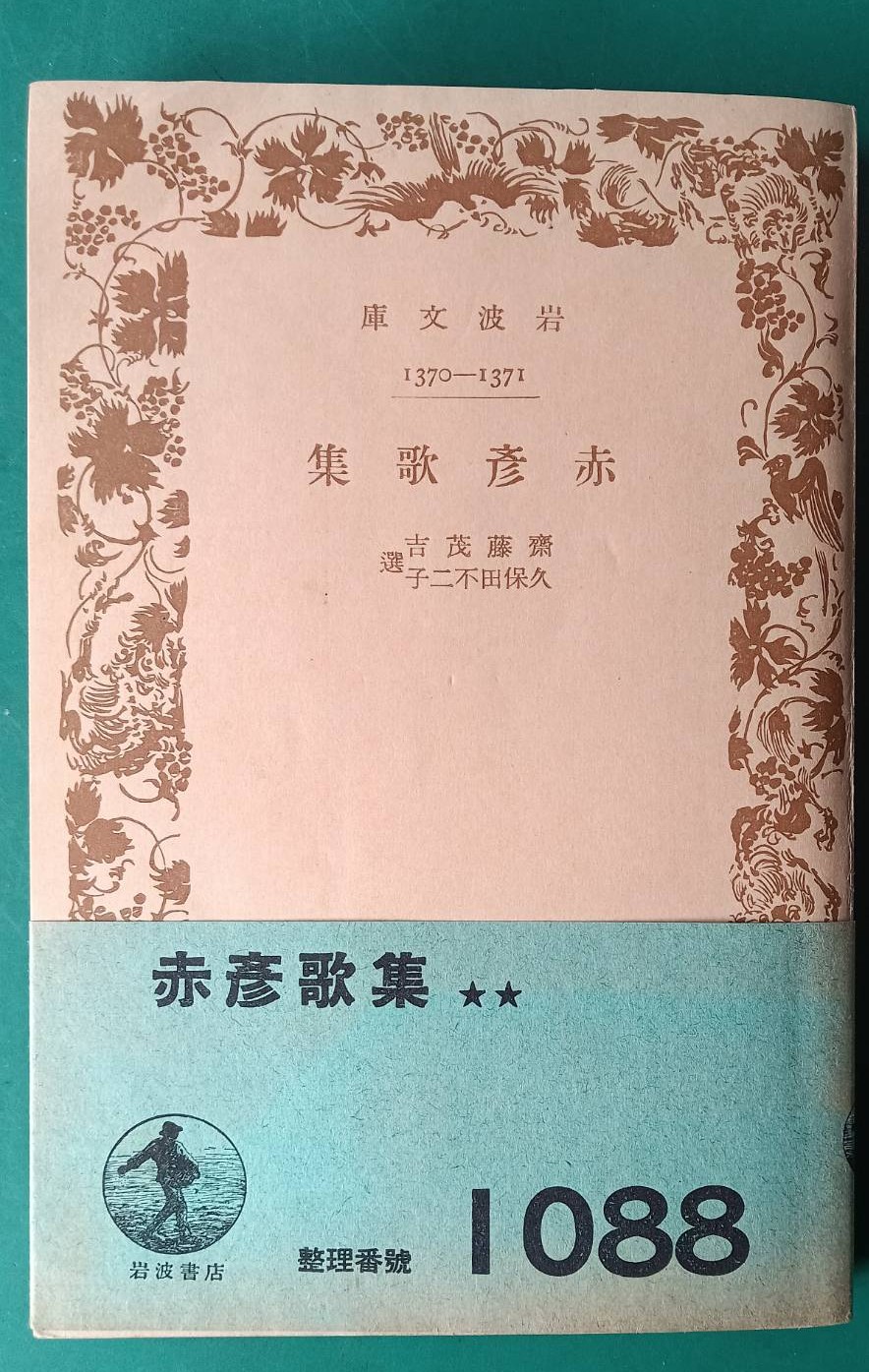

覚書き「赤彦歌集」(令和7年11月1日)

このあたりでちょっと一服して、わたしの好きな日本文学の話をしてみましょう。

森本省念老師の昭和11年12月13 日の日記に、下記のようなことが書き込まれています。

「夕方、西谷学士来堂、色々と御世話になりしとかにて、岩波文庫本、四、五冊贈与。その中、赤彦歌集のみを頂く、云々」。

「西谷学士」は西谷啓治(1900-1990)のことです。当時、京都大学文学部(宗教学)助教授でした。「来堂」とあるのは、森本老師は当時(47歳)、相国僧堂で修行中で、西谷はときどきそこを訪れていました。

赤彦に関する記述は12月の18日にも見いだされます。「赤彦を繙く、太虚集あたりより真の赤彦を見る心地す、一顆よりの歌多し、歌の王道を之くの概あり」。

「太虚集」は大正13年刊の島木赤彦(明治9年~大正15年)の第4歌集です。上述の内容から日頃から短歌に親しんでいた森本が、早くからアララギ派の赤彦に注目していたことが分かります。そこで今少し赤彦について調べてみたいと思います。

赤彦といえば、森本老師の恩師西田幾多郎の書いた「島木赤彦君」(『西田幾多郎随筆集』所収)が思いだされます。そこには西田が赤彦に初めて会ったときのこと、それから赤彦の歌論『歌道小見』についての所見が述べられています。

西田が赤彦に初めて会ったのは、大正11年の晩秋、赤彦が万葉集の研究のために京都黒谷の寺院に止宿しながら、京大図書館に通っていた時のことでした。このときの歌が残っています。

「この谷の 松の落葉に 霜白し 木魚音する あかときにして」

(谷間に霜が降り、松の落葉が白く染まる早朝。静寂の中、木魚の音が響いている。)

「冬の日は 低くしあれや 日もすがら 黒谷山の 木がくりにして」

(冬の太陽が低く、黒谷山では一日中、木の葉が落ち続けていることよ。)

「吉田山 朝こえゆきて 古の ふみ書きうつす 夕日の入るまで」

(吉田山を朝に越えて行き、古の文書を筆写する。夕日が沈むまで、その作業に没頭したものだ。)

その後ひきつづき両者の間に文通があったようです。

「亡きがらを 一夜抱きて 寝しことも なほ飽き足らず 永久に思はむ」

(亡くなった妻の亡きがらを一晩中だいて眠ったが、それでも別れが足りない。永遠に思い続けることであろう。)

この歌は赤彦が明治35年に亡くなった自分の妻(うた)をしのぶ作なのですが、西田に宛ててその妻(寿美)の死(大正14年)の悔やみを述べた手紙に添えられています。

西田は「島木赤彦君」のなかで『歌道小見』のことを「私の近頃見た書物の中で最も面白く読んだものの一つであった」と絶賛しています。

『歌道小見』で赤彦は歌を作る上でもっとも大切なことは、「全心の集中」(禅でいうところの三昧の境)であると述べています。そして、「物心相触れた状態の核心を歌い現す」表現の道を「写生」と呼びました。

西田は赤彦の「写生」にふれて賛意を示しながら、自己の生命論の立場から、「真の写生は生自身の言表でなければならない、否(いな)生が生自身の姿を見ることでなければならい」というように説明しています。

さて赤彦の歌についてですが、赤彦は5000首前後の歌を遺したとされています。その中から一首を選ぶとすれば、それは(どこかで聞いたような気のする)つぎの歌です。

「高槻の こずゑにありて 頬白の さへづる春と なりにけるかも」(大正12年作)

(高いケヤキの木の梢で、頬白(鳥)がさえずっている。春が来たのだな。)

それから二人の禅僧(天田愚庵と道鏡惠端)についての歌が、ふくまれていることにも自然と注意がむきました。

天田愚庵(1854-1904)は禅僧で歌人。山岡鉄舟門下で正岡子規と親交があり、はやくから万葉調の歌を詠み、子規に影響を与えたといわれています。赤彦はその「愚庵遺稿をよむ」(明治38年)と題して歌を詠んでいます。

道鏡惠端(1642-1721)は正受老人の名で知られています。臨済宗中興の祖である白隠惠鶴はこの師から鉄槌をうけて大禅師となりました。

「石の上に 櫻の落葉 うづたかし 正受老人 ねむりています」

(石の上に桜の落葉が積もり、正受老人(禅僧)が眠っておられることよ。)

これは「惠端禅師の墓」(大正7年)の表題をもつ歌のうちの一首です。

最後に赤彦の老いの歌を一首拾ってこの稿を終りたいと思います。

「山深く 起き伏して 思ふ口髭(くちひげ)の 白くなるまで 歌をよみにし」(大正14年)

(山奥で寝起きしながら、口髭が白くなるまで歌を詠み続けたものだ。)

(追記)本文中の歌の解釈は編集子による。

コメントを残す