経歴詐称という問題(令和7年9月19日)

今、ある市長の学歴詐称が世間で話題になっている。実は禅の世界でも、昔これに似たような出来事があった。一休宗純(1394-1481)の活躍した室町時代のことである。

禅の世界では、悟りを得たとする証(あか)しとして、通常、師匠から印可状なるものが授与されることになっている。そして授与されたものがつぎの伝法の師になる決まりである。

ところが正式に印可状を得たのではないものが偽って、正式に印可状を得たもののごとく僭称することがある。そういうことが一休の時代に起こったのである。

印可状(あるいは、それに代わるもの)への欲求は、人間の欲望とともに古い歴史がありそうだ。

中国禅宗六祖の慧能(638-713)は、五祖弘忍の法を嗣(つ)いだ証しに、(印可状に代わるものとして)衣と鉢を相伝した。

しかし同門の弟子であった明上座はこのことが不満であった。そこで慧能の後を追って、その衣鉢を奪い取ろうとした、という話が伝わっている。何とも愚かなことである。

仮に力ずくで衣鉢を奪い取ることができたとしても、そんなものが何になるというのか。

この点で臨済義玄禅師(?-867)はさすがに徹底していた。臨済が黄檗希運の道場を去って行脚に出ようとしたとき、黄檗は師の百丈懐海から賜った、印可証明のしるしである禅板(坐禅に疲れたときに身をよせる道具)と机をいっしょに持たせようとした。

すると臨済は侍者を呼んで火をもってこさせようとした。つまり、そんなものが何の役にたつというのか、さっさと燃やしてしまえという気概である。禅者の清風払いて一塵もない境地を示したのである。

ところが話はここで終らない。臨済が火をもってこいと言ったのを聞いて、黄檗は「まあ、そう言わずに持って行くがよい。将来、世間の人に口出しさせぬほどの役にはたつだろうから」と諭したのであった。老練な師匠の親切心が若き臨済の気勢を上まわったというべきである。

さて、一休はどうであったであろうか。一休もまた臨済と同様にふるまった。

印可状をめぐって詐称が横行し、禅がその純粋性を失っていく状況を目の当たりにして、一休は印可状の存在がその原因になっていると考えた。

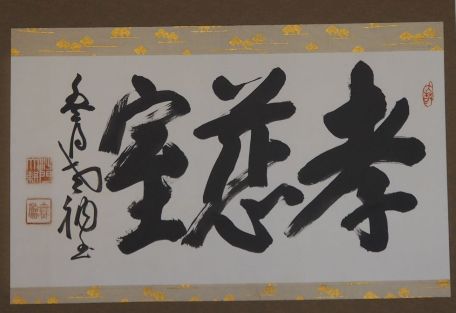

そこで師匠(華叟宗曇)から出された印可状を破り捨ててしまったのである。真に実力があれば、印可状の得不得など関係ないというわけである。証書の類いは一片の紙切れや棒切れにすぎない。肝心なのは実力である。そういう意味で一休や臨済のとった行動は、たしかに禅の第一義にかなったものであったと言える。

そうではあるが、世間に出れば、習わしとして、その証明書を求められることがある。その点を考慮すれば、黄檗が言ったように証書を所持しておくことも必要である。禅には「知って犯す」という言葉がある。これは知不知を一歩超えた高次の立場である。先に黄檗の親切心が臨済を上まわったと言った所以である。

ただし、所持する証書は本物でなくてはならない。偽物を用いて詐称することは論外である。

コメントを残す