心の闇-再び「われ思う」について(令和7年10月18日)

私たちはいつも何かについて思ったり考えたりしています。私たちの心はそのことに余念がありません。「人生百にみたざるに常に千載の憂いをいだく」という言葉がありますが、本当にせわしないことであります。

しかもその場合、思考は何かについて頭の中で「想っているだけ」。そのかぎり、そうした思考は中身のない空想(空虚な想い)にすぎません。そういうことであれば、そんなバカなことをいつまでも追いかけまわさずに、そのことに気づけばさっさと手放せばよいのです。

ところが、それができず、いつまでもそのことにこだわりつづけるのです。そうして夢想の世界をはてしなくさまよいながら悩んだり苦しんだり・・・。何とも愚かなことではないですか。

ところで、そういうことが分っても、その愚かさから私たちが抜け出せないのは、なぜでしょうか。

その原因は「わたし(我)」に問題があるのです。「わたし(我)」は自分の愚かさに気づいても、無意識にそれを我慢(仏教語で「我意をはること」)しているのです。

仏教では「わたし(我)」を固定したもの(実体)と見ることはしません。それで実体と誤認された「わたし(我)」を「偽りの我(偽我)」と言います。私たちが自らの愚かさから逃れられないのは偽我の我慢によるのです。

それでは偽我を根絶すればよいではないか、という話になるのですが、それがまたなかなか厄介なことなのです。

と言うのは、偽我はその根を心の奥深いところ(無意識)にまで張りめぐらせていて、いつまでも自らに固執しつづけようとするからです。偽我の我執・我見に支配された人間の心は、その殻に閉じ込められて息(生き)苦しさにあえいでいます。

仏教(とくに唯識論)は人間のそうした心の闇を暴き、三昧によるそこからの解脱を説き示しています。

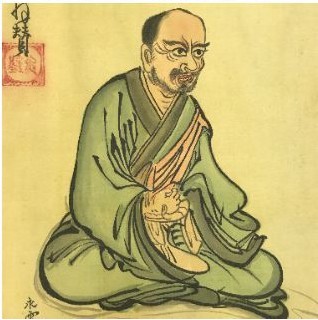

「生きながら死人となりてなりはてて思いのままにするわざぞよき」(至道無難禅師) 「死人(しびと)」とは三昧の境に入って、偽我を死滅させている人のことです。

注)至道無難禅師(しどうぶなん、1603年 – 1676年)は、白隠慧鶴の法祖父に当たることで知られる。関ヶ原宿で本陣を営み、50歳前後で出家、寺を構えることを厭い、庵を営んで過ごした。また法語を説く際には好んで道歌を用いた。

コメントを残す