「長法寺」長岡京歴史散歩(2)(令和3年6月2日)

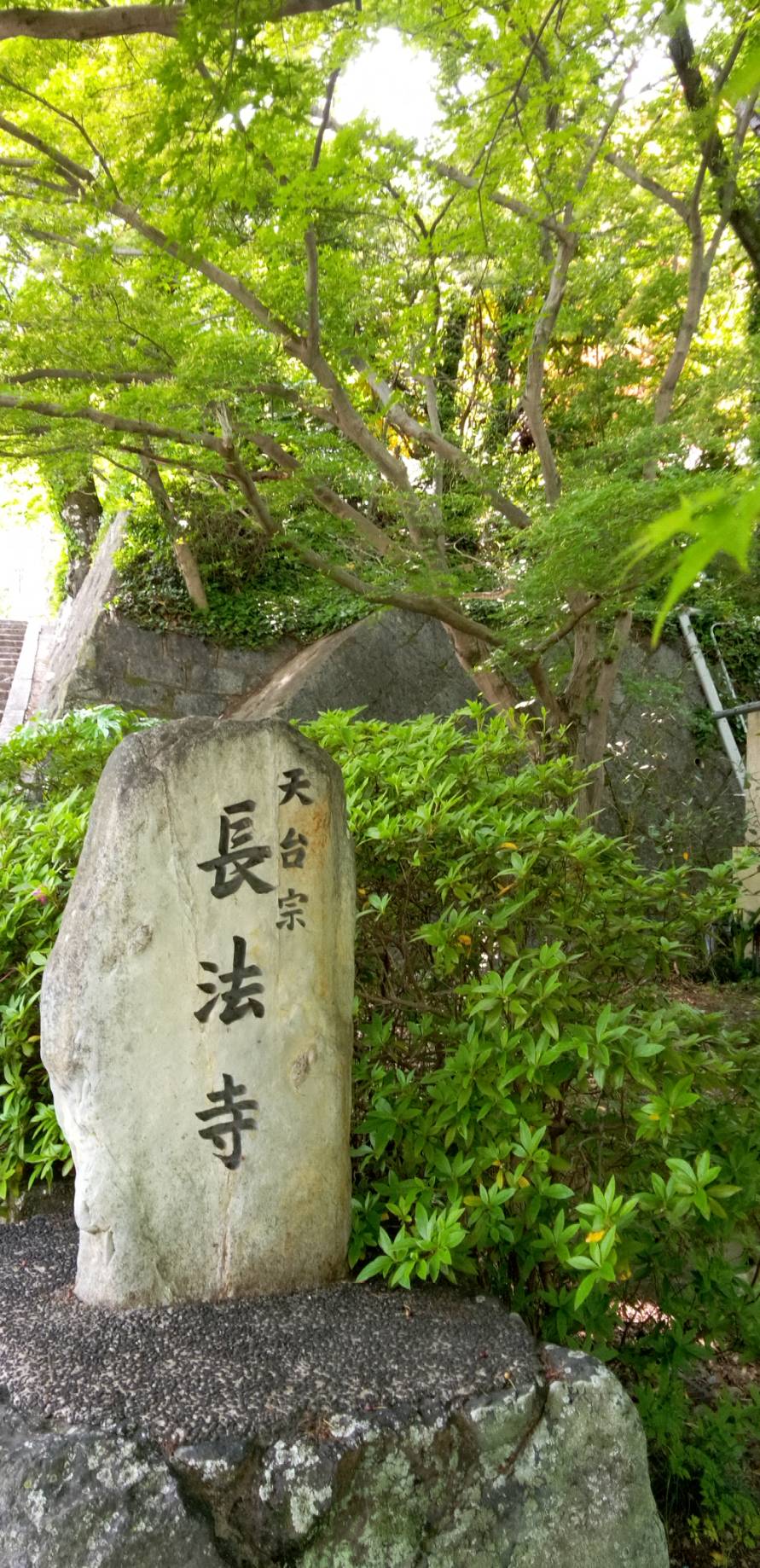

長法寺「石段上り口の石柱」

長岡京市に移り住んでから、

もう30年以上になるのだが、

その割には自分の住んでいるところのことについて、

余りよく知っているとは言えない。

たとえば近くに長法寺という地区がある。

禅塾のある天神地区の北西方向、

丹波街道を北上して粟野の光明寺に行く、

その途中に街道を挟むようにして長法寺地区が広がっている。

長法寺と言うのだから、

近辺にそういう名前のお寺があるに違いない。

けれどもこれまで一度もそこを訪ねたことはなかったのである。

そこで一日、散歩がてら歩いて訪れてみることにした。

禅塾を出発して丹波街道を12、3分くらい北に向って歩くと、

街道のわきに長法寺の看板が出ている。

そこを左に曲がって車道にそって緩やかな坂道を登って行く。

(と言っても、右膝痛をかかえている身には少々きつい感じだ。)

すると新池という大きな溜池にぶつかる。

さらにその縁にそって少し行くと、

道路の右側に上りの石段があって、

これを上りきったところが長法寺である。

そこからは眼下に長岡京の街が見わたせ、

遠くに比叡の山並みを望むことができる。

しかし現在の長法寺は、

想像していたよりもずっとこじんまりしたものだった。

長法寺本堂

かつてはずっと広い寺であったらしい。

それが応仁の乱で焼失したのだと伝えられている。

現在、寺の東側一帯に長法寺という地名が残っているのは、

そこがかつて寺領であったことの名残りなのだろう。

長法寺は比叡山延暦寺の末寺で910年に創建、

三井寺の開祖、智証大師の弟子千観上人によって建てられた。

寺伝に依れば、千観が諸国巡礼中、この地に滞在していた時に、

夢に観世音菩薩が現われ、「この地に留まって寺を建てよ」とのお告げがあり、

お堂を建てて、十一面観世音を祀ったのが長法寺の起こりだと言う。

長法寺本堂前「観世音菩薩像」

特筆すべきこととして、平安時代の仏画の二大傑作のひとつ「絹本着色釈迦金棺出現図」

(現在、京都国立博物館所有)を近年まで所有していたことを挙げることができよう。

(長岡京市観光協会)

*「長岡京歴史散歩(2)」となっていますが、

以前、光明寺について書いた大雲好日日記123「薫風にさそわれて」(4/14)を

この際、副題に「長岡京歴史散歩(1)」を付記し、

以降このシーリーズを随時つづけて行きたいと思います。

コメントを残す